Bisa kita lihat contoh dalam maraknya suap di kalangan jurnalis yang sudah terjadi sejak Orde Lama. Pramesti menyatakan bahwa budaya timur seperti budaya terimakasih, sungkan, menghormati pada narasumber membuat budaya suap terbentuk. Budaya ini akhirnya menjadikan jurnalis adalah profesi yang mudah disuap atau dipengaruhi. Contoh lain ketika Pemilu 2014 dan 2019 di Indonesia, media yang berafiliasi dengan partai politik, memanfaatkan medianya untuk kepentingan partai politiknya. Bila dikaji dari pendekatan budaya, patuh pada otoritas yang lebih tinggi akhirnya mempengaruhi kerja redaksional untuk menciptakan harmoni di ruang redaksi.

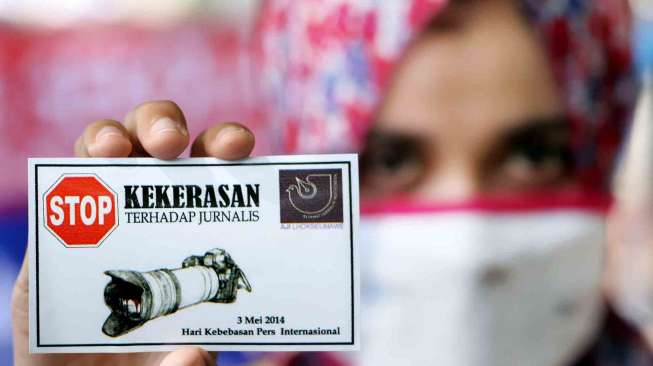

Beberapa kasus menarik yang terjadi akhir-akhir ini ketika Tempo mendapat bangkai tikus dan kepala babi atas pemberitaannya. Bahkan tak hanya itu, sejarah mencatat bahwa pembunuhan jurnalis di Indonesia juga masih terjadi dan belum tuntas. Pada kasus ini budaya feodalistik tampaknya masih berlaku di Indonesia. Budaya feodalistik berhubungan dengan kekuasaan elite tertentu yang kurang mau menerima kritik. Hal ini juga ditegaskan Schawartz menyatakan bahwa mayoritas jurnalis memilih rasa aman dan patuh pada norma sosial yang memberi kepastian dan stabilitas. Hal ini menguatkan asumsi bahwa tidak banyak media mainstream di Indonesia yang menyuarakan isu sensitif di masyarakat karena mempertahankan nilai aman dibandingkan nilai pengawasan. Alhasil, bermunculan media alternatif yang didanai publik/komunitas tertentu yang fokus menyuarakan isu publik dan marginal.

Beberapa contoh peristiwa di atas membuktikan bahwa profesi jurnalis di Indonesia belum dipandang sebagai profesi penting, dan cenderung memiliki posisi yang lemah. Persepsi yang muncul dari masyarakat soal profesi jurnalis adalah profesi yang mudah disuap, takluk pada penguasa media, dan cenderung mencari rasa aman. Masyarakat masih menilai bahwa jurnalis adalah profesi yang sama dengan profesi lain, dan bukanlah profesi penting untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.

Nilai-nilai budaya di atas secara tidak langsung dijalankan oleh masyarakat dan individu jurnalis. Sayangnya, tidak ada konsensus soal nilai-nilai tersebut dalam kerja jurnalistik. Nilai budaya ini pun terlegitimasi dan turun temurun dipraktikkan antar generasi.

Hak dasar tak terpenuhi

Kekerasan pada jurnalis juga perlu dilihat lingkungan internal jurnalis sendiri. Di satu sisi, nilai-nilai budaya masih diberlakukan, di sisi lain jurnalis juga mengalami kekerasan struktural. Kekerasan struktural merujuk pada kekerasan sistem yang membuat individu jurnalis tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kekerasan struktural yang paling terlihat adalah kesejahteraan jurnalis yang belum memadai. Kesejahteraan adalah kebutuhan dasar, dan bilamana tidak terpenuhi individu jurnalis akan dengan mudah melakukan suap. Akhirnya, nilai-nilai budaya seperti sungkan, rasa terima kasih, serta rasa aman terus diinternalisasikan dalam praktik jurnalistik.

Sementara itu, tugas dasar jurnalis untuk menyelamatkan demokrasi, tampaknya belum maksimal dijalankan. Media mainstream cenderung mengikuti pasar sehingga lebih suka memproduksi berita ringan. Hal ini menunjukkan bahwa media mainstream tidak memiliki “pembeda” dengan content creator, yang akhirnya berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat pada media mainstream. Dengan demikian, media atau profesi jurnalis sendiri kurang mendapat perhatian lebih dari masyarakat.

Ekosistem politik : Tantangan kompleksitas persoalan

Hallin dan Mancini mengembangkan kerangka konseptual untuk menganalisis hubungan antara media dan politik. Pada awalnya objek pengamatan adalah media-media di wilayah Eropa, namun kemudian dilebarkan hingga menjangkau Rusia, Polandia dan China pada buku kedua yang berjudul Comparing Media Systems Beyond the Western World yang diterbitkan tahun 2011.

Pada dasarnya, kerangka kerja yang disusun dipergunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan sistem media. Persoalannya, bagaimana kerangka tersebut dipergunakan untuk memotret relasi media dan politik di Indonesia?

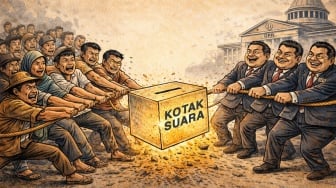

Dari tiga model yang dirumuskan Hallin dan Mancini, model terpolarisasi merupakan model yang paling dekat menggambarkan realitas di Indonesia. Di Indonesia media cenderung dikaitkan dengan partai politik dan mengadopsi posisi politik yang jelas dan pasti di samping persaingan ketat antara media swasta dan polarisasi politik yang nyata dalam konten media.

Sementara, data Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) tahun 2024 menyebutkan bahwa state apparatus yang terdiri atas aparat penegak hukum baik itu polisi maupun militer, pemerintah dan partai politik dipandang sebagai entitas pelaku kekerasan. Fakta tersebut mengindikasikan gejala paralelisme politik yang tinggi saat dan titik awal pembatasan akses masuk keberagaman sudut pandang yang berbeda. Campur tangan politik bukan hanya mengkerdilkan perkembangan jurnalisme, pada jangka panjang praktik berbentuk ancaman, penahanan, kekerasan fisik hingga pelarangan pemberitaan dapat menghilangkan fungsi penting media sebagai pilar keempat demokrasi.

Catatan penutup

Kebebasan pers menjadi sebuah keniscayaan jika tidak ada upaya untuk melakukan refleksi. Kombinasi elemen internal dan eksternal menciptakan senjata mematikan bagi masa depan jurnalis dan jurnalisme. Tidak ada pilihan lain, kecuali menyikapi budaya secara proporsional dan menghilangkan campur tangan politik dalam proses jurnalistik