“Kebutuhan energi yang besar dalam smelter apabila digantikan dengan energi baru terbarukan (EBT) tentu akan menciptakan Green Jobs tidak hanya di smelter itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan EBT di smelter, diperlukan berbagai manufaktur yang menghasilkan EBT. Misalnya, manufaktur solar panel, wind turbine, dan manufaktur low carbon lainnya,” ujar Reza Rahmaditio, Critical Minerals Transition Project Lead WRI Indonesia.

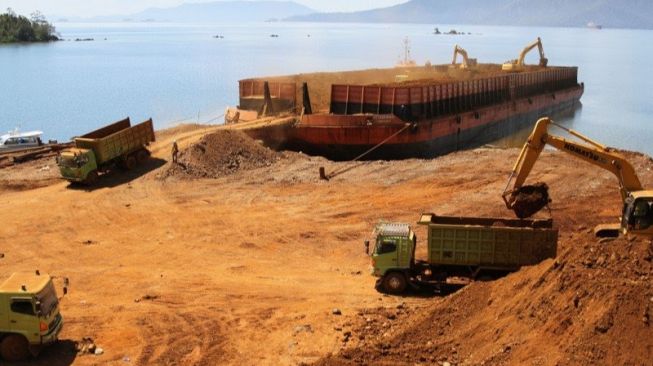

Dengan kata lain, hilirisasi nikel ini berpotensi tidak hanya untuk produksi nikel, tapi sebenarnya hilirisasi nikel ini bisa memberikan spill over effect pada industri-industri pendukung, terutama industri smelter.

Rantai pasok nikel secara keseluruhan disoroti oleh Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Dia mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan nikel Indonesia. Salah satunya paspor baterai yang harus dimiliki nikel Indonesia apabila ingin jalan-jalan ke Eropa, yaitu ESG. Padahal, Indonesia belum memiliki regulasi ESG untuk minerba.

Tantangan ini senada dengan hasil studi Koaksi Indonesia yang menunjukkan bahwa hilirisasi nikel berimplikasi terhadap risiko bisnis. Standar keberlanjutan tertentu yang diterapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa misalnya akan menyebabkan nikel Indonesia sulit menembus dua pasar itu.

Dengan situasi saat ini, Meidy dan APNI menegaskan perlunya mencari solusi bersama.

"April tahun ini, kami akan menggandeng Responsible Mining Initiatives (RMI), Nickel Institute, pakar-pakar dunia untuk melihat. Jangan membuat daftar yang hanya sesuai untuk Eropa karena beda sekali prosesnya. Kami harus meng-handle 300 tambang yang ada di kepulauan. Tentu, efeknya ada pekerjaan baru, namun perlu ada training yang proper, tunjangannya sudah layak belum, apakah sudah comply dengan kehidupan mereka di sana?” ungkap Meidy.

Sementara untuk tantangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, Meidy mengajak untuk mencari solusi bersama terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Meidy menyampaikan juga, dalam menetapkan RKAB bagi perusahaan tambang nikel, pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan permintaan dari industri smelter, namun perlu melihat perkembangan harga dan demand nikel global.