- Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di era kolonial, seperti yang digambarkan Gie dalam bukunya, menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ideologi kiri.

- PKI pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, dengan jutaan pendukung dari kaum buruh dan tani.

- Hendi Jo menjelaskan bahwa kelompok-kelompok kiri, sebagai respons, sering kali membuat media tandingan atau bahkan media bawah tanah.

Suara.com - September selalu menjadi bulan yang kerap berkaitan ingatan sejarah kelam. Di balik narasi tunggal yang selama puluhan tahun mendominasi ruang publik tentang Gerakan 30 September 1965 (G30S), tersimpan sejumlah sudut pandang lain yang dibungkam, salah satunya melalui pelarangan peredaran sastra.

Sejumlah buku dilarang beredar di Indonesia karena dianggap kontroversial atau berpotensi mengganggu ketertiban. Pada massa orde baru, pemerintah memiliki kontrol ketat terhadap informasi dan publikasi.

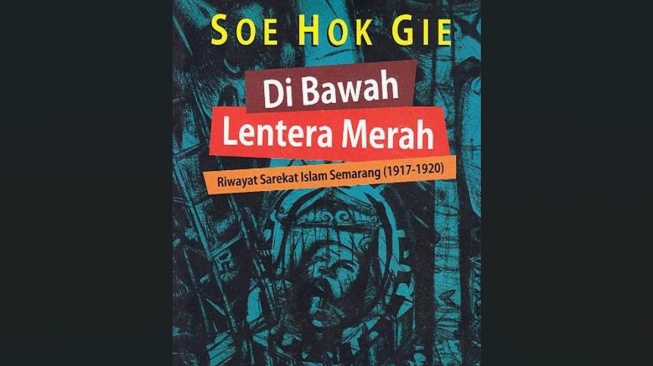

Berikut deretan buku yang sempat dilarang beredar di Indonesia di antaranya: Di Bawah Lentera Merah, Tetralogi Buru, Demokrasi Kita, Benturan NU PKI 1948-1965, Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978, dan Indonesia di Bawah Sepatu Lars.

SEPERTI pada sebuah karya berjudul Di Bawah Lentera Merah tulisan aktivis Soe Hok Gie, yang hadir menjadi bukti bagaimana sejarah bisa dianggap bagaikan hal yang tabu, sekaligus mengancam kekuasaan.

Sebelumnya, pada periode 1920-an hingga 1960-an, Indonesia merupakan sebuah panggung besar pertarungan ideologi.

Bagi masyarakat, setelah tahun kemerdekaan adalah era penuh harapan, namun saat yang sama, ketegangan muncul hingga memuncak pada tragedi 1965.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di era kolonial, seperti yang digambarkan Gie dalam bukunya, menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ideologi kiri.

Janji adanya kesetaraan dan keberpihakan pada kaum tertindas menjadi “gula-gula” yang menarik simpati rakyat.

Itulah konteks historis yang menjelaskan mengapa Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, dengan jutaan pendukung dari kaum buruh dan tani.

Baca Juga: Ketika DN Aidit dan Petinggi PKI Khusyuk Berdoa...

“Kemudian menjadikan situasi yang ditangkap oleh rakyat yang pada saat itu memiliki harapan untuk menjadi lebih baik, terutama dari sisi sosial ekonomi, karena pemikiran-pemikiran kiri kan sangat mengagumkan keberpihakan kepada kelas tertindas dan sangat memberikan peluang kepada para proletarian untuk ada masuk dalam kekuasaan,” jelas pengamat sejarah, Hendi Jo kepada Suara.com dikutip Selasa (30/9/2025).

Dalam tulisan Gie itu, kekuatan PKI pada masa awal juga tidak hanya datang dari janji ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya berakulturasi dengan perlawanan lokal.

Menurut Hendi Jo, terjadi sebuah “sinergisme kebetulan” antara komunisme dengan gerakan Saminisme, sebuah gaya hidup spiritual dan moralitas lokal.

Keduanya bertemu pada satu titik tujuan yang sama yaitu keluar dari keterjajahan.

“Menurut saya aliansi antara Komunisme dengan Saminisme itu sebetulnya adalah sebuah aliansi yang berjalan secara ‘kebetulan’,” ucap Hendi Jo.

Ia menambahkan bahwa meski agendanya sama, Saminisme pada dasarnya lebih bersifat spiritual dibandingkan komunisme.

Pertemuan itu menunjukkan bahwa komunisme awal di Indonesia bukanlah sekadar ideologi impor, melainkan hasil akulturasi dengan budaya perlawanan yang sudah ada di Indonesia.

Adapun, Iklim politik yang dinamis memberikan ruang bagi berbagai pemikiran untuk tumbuh, namun di saat yang sama, ketegangan ideologis muncul hingga memuncak pada tragedi di tahun 1965.

![Soe Hok Gie. [Wikipedia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/22/71745-soe-hok-gie.jpg)

Era itulah yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan baru, Orde Baru, yang membangun legitimasinya di atas narasi anti-komunisme.

Pemerintahan tersebut menciptakan sebuah iklim politik yang penuh curiga terhadap segala hal yang berbau “kiri”.

“Jadi itu sifatnya sangat politis, karena pada saat itu situasi politik sangat tidak bersahabat dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai musuh ideologi negara, yaitu komunisme. Komunisme dianggap sebagai sebuah ideologi yang tidak boleh dibahas,” ungkap Hendi Jo.

Orde Baru, yang lahir dari tragedi G30S, sangat bergantung pada narasi anti-komunis untuk mempertahankan kekuasaannya.

Membiarkan sejarah PKI dibahas dari sudut pandang lain yang lebih objektif dianggap bagaikan membuka kotak pandora yang mengancam stabilitas pemerintahan.

Adanya kontrol narasi tidak hanya dilakukan melalui pelarangan buku, tetapi juga dengan membungkam pers.

Menurut Hendi Jo, kehidupan media pada saat itu berada dalam situasi “setengah terintimidasi”. Media yang berani menyuarakan kepentingan yang tidak sejalan dengan pemerintah akan direpresi dengan menghadapi ancaman hukum yang dikenal sebagai persdelict (delik pers).

“Karena kalau misalnya ada media yang saat itu cenderung membela kepentingan yang tidak pro pemerintah maka yang terjadi media itu akan dibredel. Alih-alih dibredel pemimpin redaksinya mungkin juga akan dipenjarakan pada saat itu,” ucapnya, menyamakan praktik represif era Orde Baru dengan apa yang terjadi di zaman kolonialisme.

Represi tersebut memicu lahirnya perlawanan di ranah media. Hendi Jo menjelaskan bahwa kelompok-kelompok kiri, sebagai respons, sering kali membuat media tandingan atau bahkan media bawah tanah.

Media-media tersebut menjadi oposisi dari pers besar yang saat itu cenderung pragmatis dan membela kepentingan pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

“Jadi ada media-media yang dibentuk oleh orang-orang ini yang kemudian menjadi antitesa dari media-media besar yang pada saat itu mungkin melakukan sebuah gerakan pragmatisme dengan membela pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Siapa yang kemudian menyuarakan kepentingan-kepentingan orang-orang PKI itu ya mereka bikin media sendiri,” jelasnya.

Sedangkan narasi yang dibangun Orde Baru untuk komunisme bersifat tunggal dan memberikan konotasi negatif pada PKI dan ajarannya yang selalu digambarkan sebagai anti-Tuhan, ateis, dan ancaman moral bagi bangsa.

Stigma itu membuat diskusi apapun tentang komunisme, bahkan dari sudut pandang sejarah, menjadi tabu dan terlarang.

“Penguraian secara historis terkait dengan sejarah terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Awal-awal terjadinya, terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Mungkin hal-hal yang terkait dengan PKI itu yang membuat pemerintah Orde Baru saat itu sangat sensitif dan melarang buku itu beredar di kalangan khalayak,” ucap Hendi Jo.

Kisah pelarangan Di Bawah Lentera Merah adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana sejarah bisa dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Ia menjadi pengingat bahwa narasi yang paling ditakuti oleh pemerintahan pada masa itu adalah narasi yang jujur.

Sebenarnya, buku Di Bawah Lentera Merah, bukanlah sebuah propaganda. Karya itu merupakan skripsi sarjana muda Soe Hok Gie di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Dengan analisisnya yang mendalam, Gie menelusuri jejak sejarah Sarekat Islam (SI) di Semarang, yang kemudian terpecah menjadi SI Merah, yang prosesnya dimulai dari tahun 1917 hingga puncaknya pada 1920-an, cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Buku tersebut adalah sebuah studi sejarah yang berbasis fakta akademis.

Meskipun tidak ada satu kalimat pun dalam buku itu yang bersifat ajakan atau doktrinasi, fakta bahwa Gie mengurai asal-usul PKI secara historis sudah cukup untuk membuatnya dianggap berbahaya oleh Orde Baru.

“Jadi kalau dikatakan sebelah mana buku itu mengajak ke pemikiran kirinya, saya jawab tidak ada,” ujar Hendi Jo, kemudian menegaskan perspektifnya sebagai pengamat sejarah, bahwa buku itu murni sebuah persembahan historis.

Sejarawan Hendi Jo, yang mengalami kejadian pelarangan buku itu pada sekitar tahun 1991, juga mengungkap bahwa pelarangan buku Di Bawah Lentera Merah milik Soe Hok Gie, terjadi bersamaan dengan karya-karya lain yang dianggap senada, seperti buku-buku Pramoedya Ananta Toer dan tulisan tentang Tan Malaka.

Dalih dari larangan beredarnya sejumlah buku, menurut Hendi Jo, lahir dari paranoia pemerintah, bukan karena masyarakat belum siap atau karena kontennya yang benar-benar berbahaya.

“Itu adalah ketakutan politik yang sebenarnya tidak beralasan dan sifatnya berlebihan. Jadi itu adalah betul-betul tindakan politik yang sebenarnya tidak perlu dilakukan pada saat itu, menurut saya,” tegasnya.

Buku seperti karya Soe Hok Gie, dinilai berpotensi memicu sentimen dan cara pandang baru terhadap sejarah, yang bisa berujung pada perlawanan terhadap narasi resmi pemerintah.

Oleh karena itu, pelarangan buku menjadi salah satu alat sensor yang paling efektif.

“Masyarakat betul-betul ditutup aksesnya untuk membaca itu pada saat itu. Jangan sampai masyarakat itu membaca buku-buku yang terkait dengan pemikiran-pemikiran kiri, apalagi komunisme,” tambah Hendi Jo.

Alih-alih berbahaya, Hendi Jo justru melihat buku Gie sebagai karya yang penting dan memberikan gambaran menarik mengenai perkembangan pergerakan perjuangan di era tahun 1920-an.

“Bahkan kalau menurut saya alih-alih berbahaya, justru buku itu memberikan sebuah pemandangan yang sangat menarik bagaimana perkembangan pergerakan perjuangan para pembentuk Republik Indonesia di era tahun 1920-an,” katanya.

Setelah G30S, Orde Baru tidak hanya menghancurkan PKI secara fisik tetapi juga berusaha menghapusnya dari ingatan kolektif bangsa, kecuali sebagai “hantu” yang harus terus ditakuti.

Pelarangan buku Soe Hok Gie pada tahun 1991, lebih dari dua dekade setelah peristiwa G30S, menunjukkan betapa dalamnya paranoia pemerintah dan betapa panjangnya upaya mereka untuk memastikan hanya ada satu versi sejarah yang boleh hidup di tengah masyarakat.

Hendi Jo, kemudian menyoroti sebuah ironi, ketika praktik pelarangan buku masih berlanjut hingga kini.

Jika pelarangan buku adalah ciri khas dan perilaku sebuah negara yang menganut otoritarianisme, seperti pada Orde Baru, maka kemunculannya di era yang dikatakan sudah demokratis menjadi sebuah anomali yang patut dipertanyakan.

“Nah makanya jika kemudian terjadi pelarangan-pelarangan terhadap buku-buku di zaman sekarang yang katanya sudah demokratis, ini kita bisa pertanyakan,” kritiknya, melihat adanya kontradiktif secara fundamental dengan semangat keterbukaan yang seharusnya menjadi landasan utama demokrasi.

Reporter : Nur Saylil Inayah