Suara.com - Di tengah kabut misteri yang menyelimuti kematian diplomat Arya Daru Pangayunan, teori bunuh diri muncul sebagai salah satu skenario yang paling dipertimbangkan.

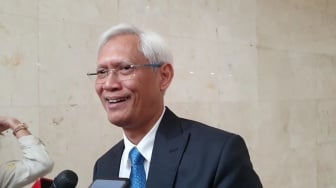

Namun, bagi Kriminolog senior Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, skenario ini tidak sesederhana kelihatannya.

Ia justru meruntuhkan teori tersebut dengan sebuah analisis klinis yang tajam, mengungkap adanya paradoks fatal antara metode yang digunakan dan kondisi psikologis korban.

Menurut Adrianus, teori bunuh diri dalam kasus ini runtuh di bawah dua gugatan logis yang sangat kuat: ketiadaan profil psikologis dan kejanggalan metode yang hampir mustahil dilakukan tanpa "alat bantu".

Lakban yang melilit kepala korban, alih-alih menjadi bukti, justru menjadi anomali yang membongkar kelemahan skenario tersebut.

Gugatan Pertama: Vakumnya Tanda-Tanda Psikologis

Argumen pertama yang dilontarkan Adrianus adalah tentang kondisi mental korban sebelum kematiannya. Dalam investigasi psikologis, seorang individu yang berada di ambang keputusan fatal untuk mengakhiri hidupnya hampir selalu meninggalkan jejak, baik secara perilaku maupun emosional. Jejak ini sama sekali tidak ditemukan pada diri Arya.

"Yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala perilaku ataupun perasaan yang sesuai dengan orang-orang yang akan mengambil satu keputusan fatal," tegas Adrianus.

Ia memaparkan profil klasik yang lazim ditemukan, yang sama sekali tidak cocok dengan Arya.

Baca Juga: Kriminolog UI: Kondisi TKP Patahkan Teori Pembunuhan Diplomat Arya Daru

"Jadi biasanya kalau orangnya mau bunuh diri itu lalu seperti bingung, merenung, tidak tahu harus berbuat apa, lalu menulis sesuatu yang menyiratkan bahwa dia akan pergi gitu ya. Nampaknya ini tidak ada nampaknya ya," paparnya.

Absennya "pesan" psikologis ini menjadi retakan pertama yang serius pada bangunan teori bunuh diri.

Gugatan Kedua: Logika Penderitaan dan 'Alat Bantu' yang Hilang

Gugatan kedua, dan yang paling mematikan, menyangkut metode yang digunakan: melilitkan lakban di seluruh wajah untuk menghentikan napas.

Adrianus menyebutnya sebagai self-asphyxiation atau afiksiasi diri. Di sinilah letak paradoks utamanya.

"Nah, ini juga lalu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Karena orang yang apa melakukan afiksiasi diri ya atau self-asphyxiation itu menyakitkan dan saya kira tidak ada orang yang tahan dengan situasi itu," jelas Adrianus.

Insting bertahan hidup manusia akan memberontak terhadap rasa sakit dan sesak yang luar biasa. Secara refleks, tangan akan merobek lakban tersebut.

Untuk berhasil melakukan metode sekeji ini pada diri sendiri, seseorang memerlukan sebuah "alat bantu" untuk melumpuhkan kesadaran dan refleksnya terlebih dahulu.

"Maka dia perlu punya alat bantu ya untuk supaya bisa bunuh diri dengan cara afisiasi itu," lanjutnya.

"Nah, alat bantunya apa? Dengan misalnya memakan obat tidur ya sehingga kemudian dia terlena dan ketika terlena dia sudah enggak bisa lagi bernapas mengingat dia sudah menutup jalan nafasnya gitu kan."

Di sinilah analisis Adrianus sampai pada satu pertanyaan kunci yang belum terjawab, yang menjadi titik lemah paling fatal dari keseluruhan teori bunuh diri: Apakah ada obat tidur di lokasi kejadian?

"Tapi apakah lalu benar bahwa yang bersangkutan itu ada obat tidur? Ya, dengan kata lain di sekitar meja korban itu memang ada obat tidur. Kita enggak tahu ya. Ini titik lemahnya ya. Kepolisian belum atau tidak merilis hal itu ya," ungkapnya.

Tanpa adanya bukti penggunaan "alat bantu" seperti obat tidur, skenario bunuh diri dengan metode afiksiasi menjadi sangat tidak masuk akal. Ini adalah mata rantai yang hilang, yang jika tidak ditemukan, akan membuat keseluruhan teori menjadi tidak valid.

"Dengan kata lain, lalu teori bunuh diri juga bukan teori yang kuat ya," pungkas Adrianus.

Sebuah kesimpulan dingin yang menempatkan kembali misteri kematian Arya Daru Pangayunan pada titik nol, menantang penyidik untuk mencari penjelasan lain di luar skenario yang tampaknya paling jelas sekalipun.